Kranke Moral. Eine Geschichte des Moralisierens in der bundesdeutschen Gesundheitspolitik im ausgehenden 20. Jahrhundert

Eine Emotionsgeschichte des Politischen

Teilprojekt Judith Anouschka Grosch

„WIR RISKIEREN DIE DEMOKRATIE“. So titelte die BILD-Zeitung im Jahr 2021: „Jeder zweite Deutsche traut sich nicht mehr, offen seine Meinung zu sagen.“ Der Grund: Die „Angst vor der Moralkeule“. Die unbarmherzige Armee der politisch korrekten Wokeness-Vollstrecker machten, so das besorgte Argument, jede Meinungsäußerung unmöglich, wolle man nicht „gesellschaftliche Ächtung“ riskieren. Die „Moralisierung“ der „Gutmenschen“ gefährdet also die Demokratie? Doch Debatten über Dogmatismus, falsche und richtige Ideologien, über sich wandelnde Werte und Moralismus sind auch lange vor Zeiten des Internets geführt worden – genauso wie auch in jedem bundesrepublikanischen Jahrzehnt in politischen Debatten moralisiert worden ist. Doch was bedeutet eigentlich Moralisierung genau? Welche Funktionen erfüllt es in politischen Debatten und Entscheidungsprozessen? Und ist es nun etwas klassisch Linkes und Grünes oder vielmehr etwas, das vor allem den christlichen Parteien – die die Moral schließlich im Namen tragen – vorbehalten ist? Oder aber sind Moralismus und Emotionalisierung eigentlich uralte Mittel von vor allem populistischer und rechter Rhetorik? Kurz gesagt: Wer moralisierte eigentlich zu welchem Zeitpunkt wie, warum, und vor allem: mit welchem Effekt? Diesen Fragen widmet sich das Forschungsvorhaben.

Die Moral der Körperpolitik

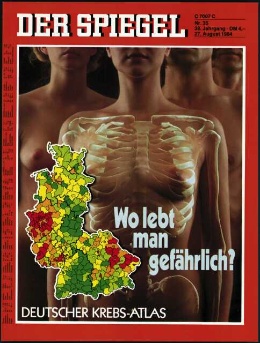

Dabei werden wenige Debatten so heftig geführt wie Fragen, die Gesundheit und Körper der Menschen unmittelbar betreffen. Nicht zuletzt die Corona-Krise machte das deutlich: Diskussionen um Impfpflichten und Masken-Tragen wurden auf einmal zu Dreh- und Angelpunkten von Moralaushandlung und Debatten um richtige und falsche Demokratie und demokratische Verantwortlichkeit. Dass Gesundheit und körperliche Unversehrtheit den spezifischen gesellschaftspolitischen Stellenwert einnehmen, den sie heute haben, ist in erster Linie ein Produkt der 1970er und 80er Jahre: Ein steigendes Gesundheitsbewusstsein, wachsende Kompetenzen des Gesundheitsministeriums, demokratisierte Trend-Sportarten wie Laufen und Trimmdichpfade mündeten schließlich im Gesundheitsboom und Körperwahn der 1980er Jahre, der die Verantwortung für Körper und Gesundheit ganz im Sinne des neoliberalen Wirtschaftens mehr und mehr in den Zuständigkeitsbereich des Individuums verlagerte und mit Ideen von Wettbewerbsfähigkeit und survival of the fittest verknüpfte. Gleichzeitig waren körperbezogene Themen immer auch mit Ängsten verbunden: Die Angst vor radioaktiver Strahlung, Pestiziden und Gentechnik, ungesunder Industrienahrung, Krebs, Aids, Herzinfarkten und stressbedingten Krankheiten einerseits und die Angst vor einem Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend vor ebenjenen Gefahren schützte, schlugen sich nieder in einem Kult um Ernährung, Vegetarismus, Yoga und andere Stressmanagementtaktiken, in einem Boom der Fitnessbranche und schließlich auch in zuweilen recht aufgeladenen politischen Debatten um Gesundheit und Körper.

Von der Freiheit des Rauchers bis zu den Kindern als moralisches Druckmittel

Für die Untersuchung werden daher beispielhaft gesundheitspolitische und körperbezogene Debatten der 1980er und 1990er Jahre, teils bis in die frühen 200er Jahre, untersucht, wobei sich vereinzelt auch vergleichende Ausflüge in frühere Jahrzehnte als erhellend erweisen. Im Fokus stehen dabei Diskussionen und Entscheidungen rund um Tabakpolitik und die Moral des Nichtraucherschutzes, um Abtreibung und Kinder-Körper, um die Verbindung von Umwelt- und Gesundheitsgefahren, und um Aids und Lebensstildebatten. Dabei soll die Rolle der Medien ebenso untersucht werden wie der Bundestag als politische Bühne und die „privateren“ Räume von Ausschüssen, Ministerien und Fraktionen. Im Zentrum der Untersuchung steht dabei die Frage danach, welche Vorstellungen von politischer Verantwortlichkeit hier ausgehandelt worden sind. Denn moralisches Sprechen, wie Luhmann es genannt hat, dreht sich in der Politik immer auch um Zuständigkeit und Verantwortung und verhandelt so die Frage mit, wie Staat und Demokratie, in denen man lebt, eigentlich ausgestaltet werden sollen.

Eine Diskursanalyse des Moralischen

Und so gilt es, neben begriffsgeschichtlichen Analysen und quantitativen Auswertungen der legislativen Ergebnisse vor allem die politischen Debatten und die Räume, in denen sie stattfinden, diskursanalytisch zu untersuchen. Neben dem Moralisieren, also dem moralischen Sprechen, werden dabei auch die sprechenden Akteurinnen und Akteure selbst in den Blick genommen, mit Bezug auf die spezifischen Konstellationen, in denen sie stehen. Dabei spielen Geschlechts- und generationelle eine ebenso große Rolle wie die parteipolitische Zugehörigkeit und die Frage danach, ob man in der Regierung oder der Opposition sitzt. Im Gesamtergebnis entsteht eine Studie, die sowohl über wichtige politische Debatten, Konstellationen, Entscheidungen und ihre spezifische Entstehung im ausgehenden 20. Jahrhundert aufklären als auch dafür sensibilisieren möchte, welche Rolle Moral und ihre Aushandlung in gesellschaftspolitischen Diskursen eigentlich einnehmen. Denn: jede und jeder moralisiert. Die Frage ist am Ende nur, ob man es schafft, sich gegenseitig zuzuhören und Kompromisse für ein Zusammenarbeiten und -leben zu finden – trotz wohlmöglich stark divergierender Moralvorstellungen.